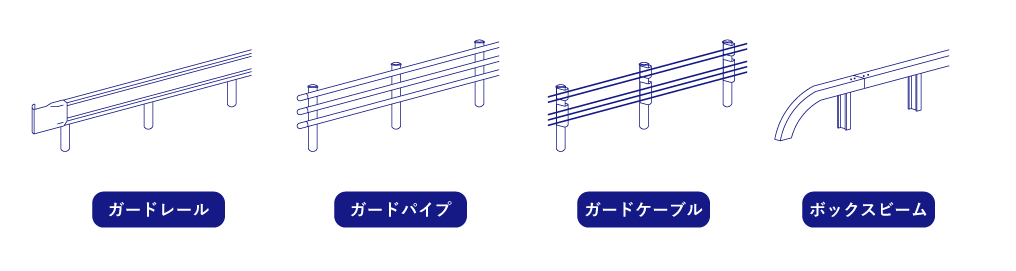

防護柵の種類

防護柵は主に以下の種類に分類されます。

主な防護柵

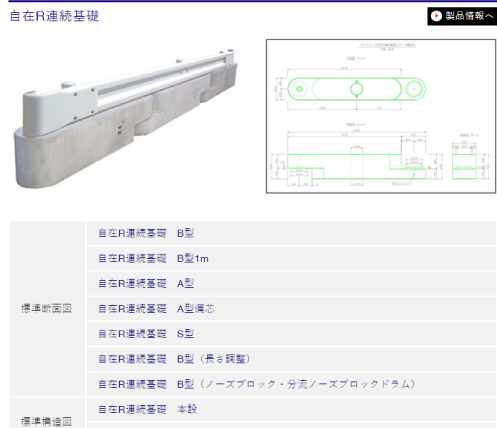

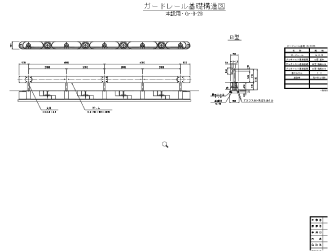

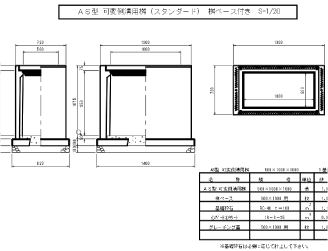

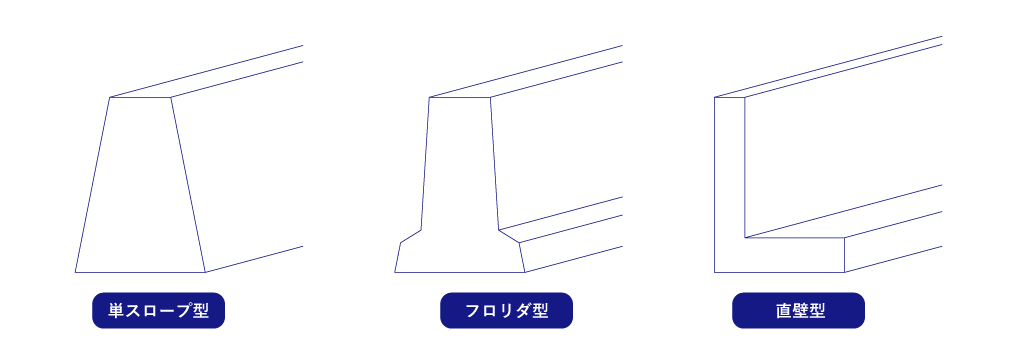

剛性防護柵

防護柵を構成する主たる部材の弾性限界内での変形を見込んで設計する防護柵です。このため、車両衝突時の防護柵の変形がほとんど生じず、車両衝突時の衝撃を車両の変形と防護柵形状の工夫で緩和するものであり、強度が高く車両の逸脱防止性能に優れています。

剛性防護柵はその性能から車両逸脱防止性能が高く、車両逸脱により大きな被害が発生する可能性が高い箇所に主に用いられます。(高速道路や立体交差箇所、路外に高低差がある箇所など)

たわみ性防護柵

防護柵を構成する主たる部材の弾性及び塑性変形を見込む防護柵です。車両衝突時の衝撃を車両及び防護柵の双方の変形によって和らげるため、緩衝性に優れています。

歩車道境界部に設置されるガードパイプ

特殊な形状のガードパイプ

たわみ性防護柵は設置箇所によりその種類を使い分けます。路側部おいては主にガードレール、歩車道分離帯にはガードパイプ、山間地における景観配慮や積雪地帯にはガードケーブル、走行速度が速い箇所などの重大事故が懸念される分離帯箇所にはボックスビームが用いられます。

歩行者自動車用柵

歩行者等の転落防止、横断防止を目的として設置されます。車両の衝突に対する安全を確保するものではないため、車両用防護柵よりも低い強度設定がなされています。

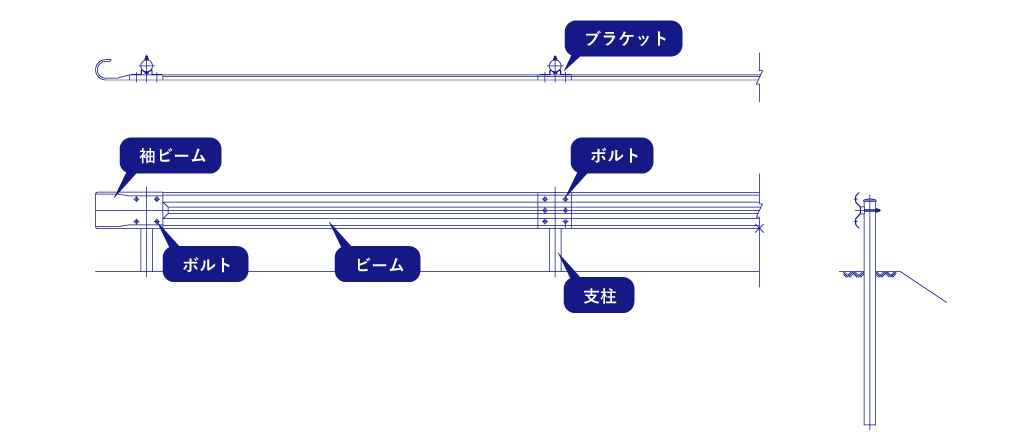

防護柵の名称

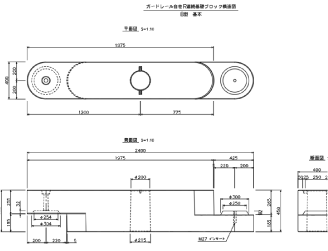

たわみ性防護柵は下記の部材で構成されています。

支柱

ガードレールを支えるもので、空洞の鋼管が使用されています。通常土中に1.5m以上建て込まれています。

ビーム

ガードレールの場合、横長の鋼板で山型の形状で構成されています。通常道路では2 山の形状のものを使用することが一般的ですが、高速道路では3山の強度の高いものが使用されています。

袖ビーム

防護柵の切れ目(端部)に取り付けられる、歩道側に丸く反ったものです。弱点となる端部箇所の補強を目的に取り付けられます。

ブラケット

支柱とビームを接続するための部材です。

たわみ性防護柵の呼び名

| 記号 | Gr | Bm | 2B |

|---|---|---|---|

| 概要 |

防護柵形式記号各記号により、防護柵の形式を示します。 |

種別及び設置箇所C~SSの種別記号(大文字)と、 |

支柱間隔及び設置方法数字は支柱間隔(m)、 |

| 詳細 |

Grガードレール Gcガードケーブル Gpガードパイプ Gbボックスビーム |

【大文字】C~SS:防護柵種別 【小文字】m:分離帯用 【数字】1~5:積雪深ランク |

【数字(最初)】1~4:支柱間隔(m) 【アルファベット】E:土中式建込 【数字(最後)】2~4:使用区分 |

| 記号 | Gr |

|---|---|

| 概要 |

防護柵形式記号各記号により、防護柵の形式を示します。 |

| 詳細 |

Grガードレール Gcガードケーブル Gpガードパイプ Gbボックスビーム |

| 記号 | Bm |

|---|---|

| 概要 |

種別及び設置箇所C~SSの種別記号(大文字)と、 |

| 詳細 |

【大文字】C~SS:防護柵種別 【小文字】m:分離帯用 【数字】1~5:積雪深ランク |

| 記号 | 2B |

|---|---|

| 概要 |

支柱間隔及び設置方法数字は支柱間隔(m)、 |

| 詳細 |

【数字(最初)】1~4:支柱間隔(m) 【アルファベット】E:土中式建込 【数字(最後)】2~4:使用区分 |

呼び名例

Gp-Cp-2E/ガードパイプ、C種、歩車道境界用、支柱間隔2m、土中式建込

防護柵の強度

防護柵は強度(外力が働いた際に突破されない強さ)、設置場所に応じて適切なものを選定します。

車両用防護柵の種別の設定

| 強度 | 種別 | ||

|---|---|---|---|

| 路側用 | 分離帯用 | 歩車道境界用 | |

| 45kJ以上 | C | Cm | Cp |

| 60kJ以上 | B | Bm | Bp |

| 130kJ以上 | A | Am | Ap |

| 160kJ以上 | SC | SCm | SCp |

| 280kJ以上 | SB | SBm | SBp |

| 420kJ以上 | SA | SAm | ー |

| 650kJ以上 | SS | SSm | ー |

歩行者自転車用柵の種別の設定

| 種別 | 設置目的 | 設計強度 | 高さ(mm) |

|---|---|---|---|

| P | 転落防止 | 垂直荷重 590N/m 水平荷重 390N/m |

1100 |

| 横断防止 | 700~800 | ||

| SP | 転落防止 | 垂直荷重 980N/m 水平荷重 2,500N/m |

1100 |